Wenn man bei seinem Hausbau das Parkett selbst verlegen will, so muß man sich erst einmal Gedanken über die möglichen Verlegemuster machen. Letztendlich entscheidet nämlich auch das Verlegemuster über die Wirkung eines Parkettfußbodens. Es gibt zahlreiche Varianten der Verlegemuster vom klassischen Ein-Stab-Parkett bis hin zur komplizierteren Flechtstruktur. Der Einrichtungsstil Ihres Hauses und die Raumgröße entscheiden, welches Verlegemuster am besten zum Fußboden in Ihrem Wohnraum passt. Das Verlegemuster wird in der Fachsprache Verband genannt.

Parkett selbst verlegen oder Handwerker beauftragen?

Das ist die Grundfrage, wenn man sich mit dem Verlegen von Parkett Fußboden beschäftigt. Es kann gute Gründe für und gegen das Beauftragen eines Handwerkers geben. Eine kleine Hilfe geben wir Ihnen nachstehend.

Für DIY-Heimwerker geeignet, wenn

- Du handwerklich geschickt bist.

- Es sich um Klickparkett oder Fertigparkett handelt.

- Der Untergrund eben und sauber ist.

- Du Zeit und Geduld mitbringst.

Besser Handwerker beauftragen, wenn

- Es sich um Massivparkett (z. B. Fischgrät, Stabparkett) handelt.

- Du schleifen, verkleben oder versiegeln musst.

- Der Untergrund uneben ist.

- Du Fußbodenheizung hast (Spezialkenntnisse nötig).

Parkettarten

Man unterscheidet qualitativ zwischen Fertigparkett und Massivparkett.

Das Fertigparkett ist mehrschichtig, wird oft mit Klicksystem angeboten und eignet sich ideal fürs Do-it-Yourself.

Das Massivparkett besteht immer aus Echtholz, muss meist verklebt werden und eignet sich eher für Profis.

Verlegemuster

Einfache Verlegemuster (für DIY geeignet)

Der Schiffsboden-Verband

Der Schiffsboden-Verband ist das einfachste Verlegemuster. Dieses Verlegeverfahren wird auch loser Verband genannt. Das Verlegemuster verwendet parallel verlegte Parkett-Elemente, deren Stöße versetzt, also in jeder Reihe am Ansatz verschoben, sind. Durch diese Maßnahme sollen die Holzdielen auf einem Schiff nachempfunden werden.

Beschreibung:

Die Dielen werden unregelmäßig versetzt verlegt

Optische Wirkung:

lebendig

Schwierigkeitsgrad:

sehr einfach

Der englische Verband

Der englische Verband wird so aufgebaut, daß die Parkett–Elemente um die Hälfte versetzt parallel zueinander angeordnet. Ähnlich dem Schiffsboden-Verband wird auch der englische Verband in eine Richtung verlegt. Die Ansatzstellen bilden dabei durchlaufende Linien, die jeweils eine Reihe überspringen, damit keine Kreuzfugen entstehen.

Beschreibung:

regelmäßiger Versatz

Optische Wirkung:

ruhig, klassisch

Schwierigkeit:

einfach

Der Oxford-Verband

Beim Oxford–Verband werden die Stäbe um zwei Drittel versetzt, ansonsten gleicht das Verlegemuster dem englischen Verband.

Beschreibung:

Kreuzweise versetzte Dielen, eine Mischung aus Fischgrät & Flechtboden

Optische Wirkung:

sehr dekorativ

Schwierigkeit:

schwer

Das Fischgrätmuster

Eines der klassischen Verlegemuster ist das Fischgrätmuster. Es gibt davon Varianten als Doppel- und als Dreifach- Fischgrätmuster. Beim französischen Fischgrätmuster sind die Parkettstäbe beidseitig um 45° abgeschrägt; zwischen den Zopfreihen verläuft dadurch eine durchgehende Kopffuge.

Beschreibung:

klassisch - Dielen in 90°-Winkel zueinander

französisch - Gehrungsschnitt, Spitze zeigt nach oben

Optische Wirkung:

modern-elegant, dynamisch

Schwierigkeit:

schwer bis anspruchsvoll

Der Altdeutsche Verband

Der Altdeutsche Verband wird wie der englische Verband gelegt, jedoch jeweils in doppelter Ausführung nebeneinander. An den Kopfstößen verlegt man einen verkürzten und um 90° gedrehten Stab dazwischen. So entsteht ein Flechtmuster. Beim verwandten Burgunder Verband bilden zwei Stäbe den Zwischenraum.

Beschreibung:

Kombination von Längs- und Querhölzern

Optische Wirkung:

traditionell, verspielt

Schwierigkeit:

sehr anspruchsvoll

Der Flechtboden

Beim Flechtboden entsteht die Flechtoptik dadurch, daß Formationen von parallel nebeneinander gelegten Stäben rechtwinklig zueinander gedreht werden. So entsteht auch ein Flecht-Boden mit Würfel, wenn um ein quadratisches Stück Parkett Stäbe in Längs- und Querrichtung und schief zueinander gelegt werden.

Beschreibung:

Drei Dielen pro Richtung ergeben ein „Geflecht“

Optische Wirkung:

geometrisch, antik

Schwierigkeit:

anspruchsvoll

Parallel-Verband

Als Parallelverband bezeichnet man ein Parkett, bei dem die Stäbe auf gleicher Höhe parallel verlegt werden.

Beschreibung:

Dielen werden parallel, ohne Versatz gelegt

Optische Wirkung:

ruhig, modern

Schwierigkeit:

einfach bis mittel

Leiterboden / Leiterverband

Dieses Verlegemuster entsteht, wenn man eine Reihe parallel nebeneinander liegende Stäbe mit einer quer dazu liegenden Einzelreihe abwechselt. Dies ermöglicht es, zwei verschiedene Blick- und Laufrichtungen miteinander optisch zu kombinieren. Sie haben auch die Möglichkeit, durch die Nutzung zwei verschiedener Holzarten, die optische Qualität zu erhöhen.

Beschreibung:

Längsdielen mit kurzen Querstegen dazwischen

Optische Wirkung:

strukturiert, ruhig

Schwierigkeit:

mittel

Wilder Verband

Der wilde Verband ist ein Parkett-Verlegemuster, bei dem die Dielen oder Parkettstäbe ohne feste Reihenfolge und Versatz verlegt werden, was zu einem lebhaften und individuellen Erscheinungsbild führt. Im Gegensatz zu anderen Mustern wie dem englischen Verband, bei dem die Stöße immer auf der Hälfte der darüberliegenden Diele liegen, gibt es beim wilden Verband keine starre Regel für die Stoßanordnung.

Beschreibung:

unregelmäßig, unterschiedlicher Versatz

Optische Wirkung:

rustikal

Schwierigkeit:

einfach

Der Würfel-Verband

Beim Würfelverband werden einzelne Stäbe zu Quadraten zusammengefügt, deren Richtung abwechselnd um 90° versetzt wird. Die Länge des Stabes muß in diesem Falle zur richtigen optischen Wirkung mindestens das dreifache der Stabbreite betragen.

Beschreibung:

Vier Dielen im Quadrat, rotierend verlegt

Optische Wirkung:

geometrisch

Schwierigkeit:

schwer

Das Tafelparkett

Das Tafelparkett, wird auch französisches Parkett genannt. Es ist das Königsmuster unter den Holzfußböden. Bei dieser Verlegeart werden geometrische Muster und Figuren aus Rauten und Sternen auf den Fußboden gezaubert. Ein Verlegemuster für anspruchsvolle Bauherren und handwerklich besonders begabte Verleger.

Beschreibung:

Vorgefertigte Holzmusterplatten (z. B. Versailles-Muster)

Optische Wirkung:

exklusiv, barock

Schwierigkeit:

sehr schwer, häufig ist eine Klebung erforderlich

Tipp zur Musterauswahl

Kleine Räume:

Schiffsboden, englischer Verband, Parallelverband – wirken ruhiger.

Große Räume:

Fischgrät, Leiterboden, Flechtboden – bringen Struktur & Eleganz.

Altbau/Renovierung:

Tafelparkett, Altdeutscher Verband, Würfel – stilecht, aber aufwendig.

Erforderliche Werkzeuge und Materialien um Parkett zu verlegen

Werkzeuge

- Zugeisen

- Schlagklotz (kein Hammer direkt auf das Parkett!)

- Abstandskeile (für Dehnfugen)

- Stichsäge oder Kappsäge

- Zollstock, Bleistift

- Wasserwaage

- ,ggf. Trittschalldämmung

- ggf. PE-Folie (bei mineralischem Untergrund)

Verbrauchsmaterial

- Parkettboden

- Sockelleisten

- Kleber (bei verklebtem Parkett)

- Dampfbremse oder Dampfsperre (bei feuchtem Untergrund)

Räumliche Voraussetzungen überprüfen

Ebener Untergrund (max. 2–3 mm Unebenheit auf 1 Meter Länge)

Trocken und sauber (kein Staub oder Feuchtigkeit!)

Raumhöhe beachten (Parkett + Dämmung = Aufbauhöhe)

Dehnfugen einplanen (an Wänden & ggf. bei großen Räumen)

Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Auge behalten

Raumtemperatur: 18–22 °C beim Verlegen

Luftfeuchtigkeit: 40–60 % (auch später zur Vermeidung von Fugenbildung)

Akklimatisierung: Parkett mindestens 48 h im geschlossenen Karton im Raum lagern

Zusätzliche Tipps

Immer parallel zur Hauptlichtquelle oder zur längsten Wand verlegen – das wirkt optisch ruhiger.

Bei Fußbodenheizung: Nur freigegebenes Parkett verwenden – langsam aufheizen und nie über 26 °C Oberflächentemperatur.

Randfugen nicht mit Silikon, sondern mit passendem elastischen Material schließen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung – Parkett selbst verlegen (schwimmend)

Vorbereitung

1. Untergrund prüfen & vorbereiten

Muss eben, trocken, sauber und tragfähig sein.

Unebenheiten >3 mm auf 1 Meter müssen gespachtelt oder geschliffen werden.

Beton-/Estrichboden: Feuchtigkeit prüfen (z. B. CM-Messung). Falls nötig: Dampfsperre (PE-Folie).

2. Material akklimatisieren

Parkett 48–72 h im Raum lagern, flach in geschlossenen Paketen.

Raumklima: 18–22 °C, 40–60 % Luftfeuchtigkeit.

3. Benötigte Werkzeuge bereitlegen

Stichsäge/Kappsäge, Zugeisen, Schlagklotz, Abstandskeile, Zollstock, Wasserwaage, Bleistift, Cutter, ggf. PE-Folie & Dämmmatte.

4. Trittschalldämmung + Dampfbremse verlegen

Dampfbremse (z. B. PE-Folie) überlappend verlegen, Ränder abkleben.

Trittschalldämmung auflegen (außer bei Parkett mit integrierter Dämmung).

Verlegen des Parketts (Klicksystem, schwimmend)

5. Richtige Verlegerichtung wählen

Parallel zum Lichteinfall oder zur längsten Wand – wirkt ruhiger.

Musterabhängig ggf. andere Ausrichtung wählen (z. B. bei Fischgrät quer zum Licht).

6. Erste Reihe legen

Mit Nut zur Wand starten. Abstandskeile dazwischen (8–15 mm Dehnfuge).

Dielen in der Länge zusägen (erste & letzte Diele je nach Raummaß).

7. Weitere Reihen verlegen

Versatz einhalten (mind. 30–40 cm bei klassischem Längsverband).

Dielen einklicken oder einwinkeln, ggf. mit Schlagklotz nachhelfen.

Letzte Diele jeder Reihe passend zusägen.

8. Letzte Reihe zuschneiden

Reihen evtl. auf Breite zuschneiden (mit Parallelanschlag/Messleiste).

9. Sockelleisten montieren

An die Wand schrauben oder kleben – nicht auf das Parkett!

Dehnfuge bleibt frei hinter der Leiste.

10. Übergangsprofile an Türen

Bei Raumwechseln Dehnungsprofile setzen.

Besondere Profile bei unterschiedlichen Bodenhöhen (z. B. Aluschienen).

Nacharbeiten & Pflege

Boden absaugen, nebelfeucht wischen.

Pflegeprodukte gemäß Hersteller verwenden.

Luftfeuchtigkeit konstant halten – Parkett „arbeitet“ mit dem Raumklima.

Parkett, speziell das Massivparkett, ist ein Fußbodenbelag aus Echtholz für die Verwendung in Innenräumen beim Hausbau. Das zu bearbeitende Holz, in der Regel Hartholz von harten Nadelhölzern, wird dazu in kleine Stücke gesägt und nach bestimmten Mustern, den sogenannten Verbänden, zusammengesetzt.

Das Parkett als Fußbodenbelag kann nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden. Grundsätzlich unterscheidet man das Massivparkett und das Fertigparkett.

Beim Massivparkett, das immer ein Echtholzparkett ist, kennen wir für die Verwendung beim Hausbau das Mosaikparkett, das Lamparkett und das Stabparkett. Allen gemeinsam ist die Exklusivität und das Wohlfühlen beim Wohnen auf Parkett.

Mosaikparkett

Ein Mosaikparkett kann besonders abwechselungsreich für die Gestaltung des Fußbodens eingesetzt werden. Es besteht aus 8 mm Vollholzbrettern mit einer Breite bis 25 mm und einer Länge bis 165mm. Die Parkettbretter sind auf ein Netz geklebt, haben keine Nut- und Feder- Verbindung und werden vollflächig verklebt. Das Parkett wird nach der Verlegung geschliffen und behandelt.

Lamparkett

Ein weiterer Holzfußboden, der eine besondere Gestaltung zulässt, ist das Lamparkett. Für das Lamparkett gelten die gleichen Verlegeangaben, wie für das Mosaikparkett. Die Parkettstäbe sind jedoch großflächiger, sie sind meist 10 mm stark haben eine Breite bis 50 mm und eine Länge bis 250 mm.

Stabparkett

Das Stabparkett ist das klassische Echtholzparkett, ein Parkett, das ewig hält. Die Parkettbretter haben umlaufend Nut und Feder und werden als Einzelstäbe in den Maßen 500 x 70 mm angeboten.

Ein Massivparkett ist beständig und wird meist älter als der Mensch, denn das Massivparkett kommt nicht selten auf eine Lebensdauer von über 100 Jahren. Parkett bietet Werte, die zählen.

Das Fertigparkett ist für den Hausbau mit viel Eigenleistungen besonders geeignet. Das 2-schichtige oder 3-schichtige Fertigparkett wird als ein günstiger Holzfußboden angeboten

Beim Fertigparkett sind die einzeln zu verlegenden Bretter aus Massivholz schon fertig versiegelt auf eine Trägerschicht aus billigerem Nadelholz aufgebracht. Dadurch können ganze Platten, mit Nut und Feder verbunden, verlegt werden.

Parkett ist für alle ebenen Untergründe beim Hausbau geeignet. Jeder Parkettboden mit einer Nutzschicht ab ca. 3,5 mm ist gut schleifbar. Bei einer Versiegelung mit Öl oder Wachs ist auch ein teilweises Nachbessern möglich, kleinere Beschädigungen kann man aber generell nur durch Abschleifen und Neuversiegeln des gesamten Parkettfußbodens beseitigen.

Das Parkett kann in lackierter, geölter oder roher Oberflächenausführung angeboten werden. Eine in mehreren Schichten lackierte Oberfläche des Massivparketts bietet einen glatten und elastischen Holzboden ohne Riefen und Strukturen.

Für ein geöltes Parkett werden natürlich gehärtete Öle verwendet. Ein geöltes Massivholzparkett begünstigt ein gesundes Raumklima und lässt das Naturprodukt als solches seine eigene Wirkung entfalten.

Wird das Massivholzparkett in rohem Zustand geliefert, so kann der Bauherr nach seiner Wahl die Oberfläche seines Fußbodens behandeln.

Für die optische Erscheinung eines Parkettfußbodens beim Hausbau ist auch die Art der Verlegung von Bedeutung. Auf der nächsten Seite stellen wir einige der Hauptverlegungsarten, die sogenannten Verbände, vor.

Die Tatsache, daß die Nutzung von Holz beim Hausbau einen positiven Aspekt im Bereich des Umweltschutzes verspricht, lässt immer mehr Menschen dazu kommen, in ihrem Hausbau ursprüngliche Verfahren, z.B. auch im Bereich der Fußböden, mit Holz zu verwenden. Massivholzdielen und Landhausdielen werden daher immer häufiger zur Erstellung von Holzböden im Hausbau eingesetzt.

Als Holzdielen bezeichnet man Vollholzbretter in den unterschiedlichsten Längen, Breiten und Ausführungen. Der Dielenboden ist das Produkt der Aneinanderreihung dieser Holzbretter. Es gibt die Unterscheidung zwischen Massivholzdielen und den mehrschichtigen Landhausdielen.

Holzdielen werden meist aus einem Stück gefertigt. Sie sind entweder umlaufend oder nur an der Längsseite mit Nut und Feder versehen, wie zum Beispiel Hobeldielen. Holzdielen unterteilt man in hochwertige Dielen, die auch als Landhausdielen bekannt sind, mit vorbehandelten Oberflächen und die preiswerten, unbehandelten Hobeldielen, die meist aus Nadelholz, wie Kiefer, Lärche oder Fichte gefertigt sind.

Massivholzdielen und Landhausdielen als nachhaltiger Fußbodenbelag

Holz ist mehr als nur ein Baustoff – es ist ein ökologisches Statement. Vor allem Holzdielen – in Form von Massivholzdielen oder Landhausdielen – sind im ökologischen Hausbau gefragter denn je. Sie stehen für Natürlichkeit, Langlebigkeit, ein gesundes Wohnklima und regionale Wertschöpfung. Hier erfährst du alles über die Vorteile, Verarbeitung, Arten und Einsatzmöglichkeiten von Holzdielen in nachhaltigen Wohnprojekten.

Warum Holzdielen im ökologischen Hausbau?

Der ökologische Hausbau zielt auf eine umweltfreundliche, ressourcenschonende Bauweise mit Fokus auf:

natürliche Materialien

klimafreundliche Herstellungsprozesse

gesundes Raumklima

Langlebigkeit & Wiederverwendbarkeit

Holzdielen erfüllen all diese Anforderungen – besonders dann, wenn sie aus zertifizierter Forstwirtschaft (FSC/PEFC), regionaler Herkunft und mit natürlicher Oberflächenbehandlung stammen.

Arten von Holzdielen

1. Massivholzdielen

Bestehen aus einem Stück Vollholz

Besonders langlebig und robust

Können mehrfach abgeschliffen werden

Ideal für Menschen, die kompromisslose Natürlichkeit schätzen

Vorteil: Keine Klebstoffe oder Verbundmaterialien – 100 % Holz.

Massivholzdielen sind zwischen 15 und 21mm dick und machen deshalb schon aufgrund der Materialdicke einen relativ hohen Aufbau nötig. Die im Hausbau eingesetzten, gebrauchsfertigen, vorbehandelten Massivholzdielen sind recht teuer.

Wenn die Massivholzdielen abgenutzt sind, kann man sie durch Abschleifen wieder in einen neuwertigen Zustand versetzen. Da die Holzdielen auf Feuchtigkeit reagieren können, sollten sie mit Öl oder Wachs behandelt werden um die Feuchtigkeitsschwankungen innerhalb der Raumluft auszugleichen.

2. Landhausdielen (Mehrschichtdielen)

Aufbau aus mehreren Holzschichten

Obere Schicht: edles Hartholz (z. B. Eiche)

Trägerschicht meist aus Fichte oder Birke

Formstabil – ideal für Fußbodenheizung

Vorteil: Ressourcenschonender – weniger Edelholz, hohe Maßhaltigkeit.

Landhausdielen müssen eine vorgeschriebene Holzfeuchte aufweisen, um den entsprechenden Gütestandard zu erreichen. Dadurch wird ein garantiert fugenfreier Fußbodenbelag errichtet. Landhausdielen gibt es vornehmlich in den Holzarten Eiche, Lärche, Fichte, Kiefer, Ahorn, Buche und Birke.

Beliebte Holzarten im ökologischen Hausbau:

Eiche

Herkunft: Europa

Eigenschaften: robust, langlebig, klassisch

Lärche

Herkunft: Alpenraum

Eigenschaften: warm, rustikal, harzreich

Douglasie

Herkunft: Europa / USA

Eigenschaften: hell, modern, strapazierfähig

Kiefer

Herkunft: Deutschland

Eigenschaften: weih, preiswert, lebendige Maserung

Esche und Buche

Herkunft: Mitteleuropa

Eigenschaften: elastisch, dekorativ, mittelhart

Verarbeitung und Verlegung

Verarbeitung

Geölte Oberflächen bevorzugt: offenporig, atmungsaktiv, emissionsfrei

Verzicht auf synthetische Lacke und Versiegelungen

Kleben nur mit schadstoffarmen Naturklebern (z. B. auf Kautschukbasis)

Mechanische Befestigung bevorzugt: Verschraubung auf Lagerhölzern

Verlegemethoden

Verschraubung – Verklebung – schwimmende Verlegung

Die Verschraubung wird bei Massivholzdielen, mit entsprechender Unterkonstruktion, gewählt. Ökologisch sehr gutes Verfahren, weil der Boden wieder lösbar ist.

Die Verklebung sollte lösemittelfrei ausgeführt werden bei Mehrschichtdielen und Fußbodenheizung. Auch hier ist die ökologische Bewertung positiv.

Die schwimmende Verlegung ist bei Klick-Systemen angebracht. Das Verfahren ist nur eingeschränkt nachhaltig (Trittschalldämmung meist synthetisch).

Vorteile von Holzdielen im ökologischen Hausbau

- Nachwachsender, regional verfügbarer Rohstoff

- Atmungsaktiv – unterstützt gesundes Raumklima

- Wohngesund und emissionsfrei – keine Ausgasungen

- Langlebig, mehrfach renovierbar

- Natürlich schalldämmend und fußwarm

- Hochwertige, natürliche Optik – steigert Wohnwert

- Gut kombinierbar mit Fußbodenheizung (Landhausdielen)

Worauf ist zu achten?

- Herkunft: FSC-/PEFC-zertifizierte Quellen bevorzugen

- Oberfläche: Naturöl, Hartwachsöl statt Lack

- Kleber: emissionsarm, lösemittelfrei

- Verlegung: mechanisch > verklebt > schwimmend

- Feuchteschutz: Im Eingangsbereich & Küche besonders wichtig

- Pflege: Milde, ökologische Reinigungsmittel verwenden

Tipps für nachhaltige Bodengestaltung

Verwende massive Dielen aus regionalem Holz – kurze Transportwege senken CO₂-Emissionen.

Reparieren statt ersetzen: Holzdielen lassen sich mehrfach abschleifen und neu ölen.

Dämmung beachten: Trittschalldämmung aus Naturfasern (z. B. Holzfaser, Kokos) einsetzen.

Einheitliches Materialkonzept: Wandverkleidungen oder Möbel aus dem gleichen Holz wie der Holzboden erzeugen harmonische Räume.

Fazit: Holzdielen – Der ideale Boden für nachhaltiges Bauen

Ob als massive Dielen oder moderne Landhausdielen – Holzfußböden sind im ökologischen Hausbau unschlagbar. Sie vereinen Natürlichkeit, Beständigkeit, Wohnkomfort und Klimaschutz auf höchstem Niveau. Wenn du auf gesunde Materialien, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit Wert legst, sind Holzdielen die ideale Wahl – für dich, für dein Haus und für die Umwelt.

Massivholzdielen oder Landhausdielen – Was ist besser?

Die Wahl zwischen Massivholzdielen und Landhausdielen ist eine der häufigsten Fragen beim hochwertigen Bodenbelag. Beide bestehen aus echtem Holz, unterscheiden sich jedoch in Aufbau, Verarbeitung und Verhalten im Alltag. Welche Variante ist die richtige für dich? Das hängt von deinen Ansprüchen an Optik, Funktion, Nachhaltigkeit und Budget ab. Hier erfährst du die wichtigsten Unterschiede – und wann sich welche Diele besser für den Innenausbau eignet.

Massivholzdielen – Vorteile & Nachteile

✅ Vorteile

100 % natürlich: keine Verbundstoffe, kein Kleber

Langlebig – hält Jahrzehnte, mehrfach renovierbar

Sehr individuell – jedes Brett ist ein Unikat

Bessere Akustik und Haptik durch Massivität

❌ Nachteile

Neigt zum Quellen/Schwinden bei Luftfeuchteänderungen

Aufbauhöhe oft größer → nicht für jede Renovierung geeignet

Nicht optimal auf Fußbodenheizung

Höherer Preis und mehr Aufwand bei Verlegung

Landhausdielen – Vorteile & Nachteile

✅ Vorteile

Sehr formstabil – ideal für Neubauten & Fußbodenheizung

Ressourcenschonender – dünnere Edelholzschicht genügt

Einfachere Verlegung (z. B. Klicksysteme)

Vielfältige Designs und Oberflächen verfügbar

❌ Nachteile

Nicht beliebig oft abschleifbar (je nach Deckschicht)

Klebstoffe im Aufbau – je nach Hersteller nicht 100 % ökologisch

Qualität stark abhängig von Hersteller und Aufbau

Wann sind Massivholzdielen die bessere Wahl?

Du legst Wert auf maximale Natürlichkeit ohne Kleber oder Verbundstoffe.

Du möchtest einen Boden, der mehrfach renovierbar und über Generationen nutzbar ist.

Du planst eine mechanische Verlegung auf Lagerhölzern (z. B. im Altbau oder Holzhaus).

Du bevorzugst traditionelle Optik mit rustikalem Charme.

Wann sind Landhausdielen die bessere Wahl?

Du baust neu, hast eine Fußbodenheizung und brauchst Maßstabilität.

Du willst ein modernes Holzdesign mit einfacher Verlegung.

Du bevorzugst ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit edler Oberfläche.

Du suchst einen Holzboden mit möglichst geringer Aufbauhöhe.

Fazit: Massiv oder Mehrschicht – es kommt auf dein Projekt an

Es gibt kein „besser“ im absoluten Sinne – es kommt darauf an, welche Anforderungen du an deinen Boden stellst:

Du wünscht dir Natürlichkeit, Langlebigkeit und handwerkliche Verlegung

Lösung: Massivholzdielen

Du wünscht dir Maßhaltigkeit, einfache Verlegung

Lösung: Landhausdielen

Du hast einen Neubau mit Fußbodenheizung

Lösung: Landhausdielen

Du sanierst einen Altbau im rustikalen Look

Lösung: Massivholzdielen

Du wünscht eine echte Holzoptik bei geringem Budget

Lösung: Landhausdielen

Ein Furnierboden wird beim Hausbau als eine, meist aus finanziellen Gründen gefundene, Zwischenlösung zwischen Parkett und Laminatboden bei der Erstellung von Fußböden eingesetzt. Furnierböden, oft auch als Furnierparkett bezeichnet, sind ein Fußbodenbelag, der als ein Kompromiss zwischen dem teuren Parkett und dem preisgünstigeren Laminat zu bewerten ist.

Furnierböden erfreuen sich zunehmender Beliebtheit als elegante und nachhaltige Alternative zu klassischen Parkett- oder Laminatböden. Sie kombinieren die edle Optik von Echtholz mit einer ressourcenschonenden Bauweise – und das zu einem attraktiven Preis. In dieser Übersicht erfährst du alles Wichtige über den Aufbau, die Einsatzmöglichkeiten und die Vor- und Nachteile von Furnierböden.

Aufbau von Furnierböden

Furnierböden gehören zur Familie der Mehrschichtböden und bestehen aus einem intelligenten Schichtaufbau, der Stabilität, Optik und Funktion vereint. Je nach Hersteller können die genauen Materialien variieren, der grundsätzliche Aufbau folgt aber fast immer dem folgenden 3-Schicht-Prinzip:

1. Deckschicht – Echtholzfurnier

Die oberste Schicht ist ein echtes Holzfurnier, das in der Regel zwischen 0,6 mm und 2,5 mm dick ist. Dabei handelt es sich um dünn aufgeschnittenes Edelholz, das wie bei Massivparkett die Maserung, Farbe und Haptik des Fußbodens bestimmt.

Typische Holzarten für den Furnierboden

Eiche

Buche

Ahorn

Nussbaum

Esche

Diese Schicht wird meist lackiert oder geölt, um sie vor Abrieb, Feuchtigkeit und UV-Strahlen zu schützen.

2. Mittellage – Trägerschicht

Die Mittellage bildet den stabilisierenden Kern des Furnierbodens. Hier kommen meist hochdichte Faserplatten (HDF) oder mehrschichtiges Sperrholz zum Einsatz. Diese sorgen für Formstabilität, Langlebigkeit und ein sicheres Klicksystem zur Verlegung.

Eigenschaften der Mittellage:

Verhindert Durchbiegen

Trägt zur Trittschalldämmung bei

Ermöglicht einfaches Verlegen durch Klicksystem

3. Gegenzug – Rückseitenschicht

Die unterste Schicht besteht aus einem dünnen Holzwerkstoff oder Furnier, der als Gegenzug dient. Diese Komponente balanciert Spannungen im Material aus und verhindert ein Verziehen des Bodens durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen.

Zusatzoptionen:

Integrierte Trittschalldämmung (z. B. Kork) bei einigen Modellen

Antistatische Beschichtungen

Verlegefreundliche Klicksysteme wie „Uniclic“ oder „5G“

Anwendungsmöglichkeiten

Furnierböden sind als typische Holzfußböden durch ihren Aufbau sowohl wohnlich als auch funktional – was sie für eine Vielzahl an Einsatzbereichen attraktiv macht. Dennoch gibt es einige Einschränkungen, vor allem im Hinblick auf Feuchtigkeit und mechanische Belastung.

Wohnbereiche

Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur

✔️ Ideal für alle Wohnräume mit normaler Nutzung

Die warme Echtholzoptik schafft eine behagliche Atmosphäre

Geringerer Materialeinsatz macht sie ökologisch sinnvoller als Massivparkett

Kinderzimmer

✔️ Gut geeignet – sofern versiegelt, sind sie pflegeleicht und hygienisch

Achte auf stoßfeste Varianten bei sehr aktiven Kindern

Esszimmer

✔️ Einsetzbar – mit vorsichtiger Pflege bei Essensresten und Getränken

Objektbereiche

Homeoffice & Büro

✔️ In privaten Büros oder Arbeitszimmern mit geringer bis mittlerer Nutzungsfrequenz empfehlenswert

Unter Bürostühlen sollte ein Schutz verwendet werden (z. B. Bodenschutzmatten)

Gewerbliche Nutzung

⚠️ Nur bedingt geeignet – für stärker frequentierte Zonen sind robuste Varianten mit dickerer Deckschicht oder Schutzlack nötig

Küche

⚠️ Mit Vorsicht einsetzbar – Feuchtigkeit, Fett und herabfallende Gegenstände können Schäden verursachen

Wenn überhaupt, dann nur bei sehr sorgsamem Gebrauch und regelmäßigem Nachölen bzw. Nachlackieren

Badezimmer / Feuchträume

❌ Nicht geeignet – Furnierböden sind nicht wasserfest. Bereits geringe Feuchtigkeit kann zu Quellung, Wellenbildung oder Delamination führen

Fußbodenheizung

✔️ Viele Furnierböden sind für die Verlegung aufWarmwasser-Fußbodenheizungen geeignet

Wichtig ist eine geeignete Wärmeleitfähigkeit der Trägerplatte (HDF oder Sperrholz)

Achte auf die Herstellerfreigabe für diesen Einsatz!

Vorteile von Furnierböden

- Natürliche Holzoptik

- Echtholzfurnier verleiht Räumen eine warme, authentische Ausstrahlung.

- Ressourcenschonend

- Im Vergleich zu Massivparkett wird deutlich weniger Edelholz verwendet.

- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

- Optisch wie Parkett, aber oft deutlich günstiger

- Einfache Verlegung

- Dank Klicksystem ist DIY-Verlegung möglich.

- Pflegeleicht

- Versiegelte Oberflächen lassen sich gut reinigen.

Nachteile von Furnierböden

- Begrenzte Schleifbarkeit

- Die Furnierschicht ist dünn – ein Abschleifen zur Renovierung ist meist nicht möglich.

- Anfälliger als Laminat

- Die Echtholzoberfläche kann empfindlich auf Kratzer und Feuchtigkeit reagieren.

- Geringere Lebensdauer als Parkett

- Nicht so langlebig wie hochwertiges Mehrschichtparkett oder Massivholz.

Pflege & Reinigung

Furnierböden benötigen wie alle Holzböden regelmäßige Trockenreinigung (Staubsauger mit Parkettaufsatz) sowie gelegentliches feuchtes Wischen mit geeignetem Reinigungsmittel.

❗ Keine stehende Nässe – sie kann zu Aufquellen oder Verformung führen.

Für wen eignet sich ein Furnierboden?

Ein Furnierboden ist ideal für:

- Menschen, die Echtholz-Optik wollen, aber auf Budget und Nachhaltigkeit achten

- Haushalte mit mittlerer Beanspruchung

- Selbstverleger, die einfache Systeme bevorzugen

Nicht geeignet ist er für:

Räume mit dauerhafter Feuchtigkeit (z. B. Bad)

Hochfrequentierte Bereiche mit extremer Abnutzung

Kostenersparnis durch Furnierböden

Wer einen exklusiveren Hausbau erstellt, trotzdem Kosten verringern will, kann den Furnierboden für die Erstellung seines Fußbodens einsetzen. Genau wie beim Parkettfußboden sieht man nämlich beim Furnierboden echte, natürliche Oberflächen. Der Unterschied zwischen Parkettfußboden und Furnierparkett liegt vor allem in einer dünneren Nutzschicht.

Dies hat den Vorteil, daß die Verwendung exklusiver Holzoberflächen, wie Palisander oder Teakholz möglich ist, was wegen des Preises und der Verfügbarkeit des Rohstoffes beim Parkett aus Echtholz fast ausgeschlossen ist. Der Einsatz von Edelholz-Furnieren für den Furnierboden ist gegenüber dem Parkett also eine Möglichkeit, mit der die natürlichen Ressourcen der Edelhölzer wesentlich geschont werden.

Wie die anderen Holzfußböden auch, sind auch Furnierböden umlaufend mit Nut und Feder versehen. Furnierböden sollten ausschließlich schwimmend verlegt werden. Man verleimt sie mit Nut und Feder, sodaß die einzelnen Elemente zu einer zusammenhängenden Platte zusammengefügt werden. Eine ausreichende Dehnungsfuge von 10 – 15 mm im Abstand zu den Wänden und anderen senkrechten Bauteilen sollte immer freigelassen werden.

Wer bei seinem Hausbau die optische Wirkung eines echten Parketts zu einem günstigen Preis erzielen möchte, für den sind bei der Gestaltung der Fußböden das Furnierparkett die richtige Entscheidung.

Fazit: Nutzung und Beanspruchung von Furnierböden

Geringe und mittlere Nutzung, beispielsweise Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer (versiegelt) und Home-Office. Mittleres Kostenniveau. Fußwarm und wohnlich.

Kriterien Bewertung

Optik gut

Nachhaltigkeit gut

Robustheit mittel

Preis-Leistung gut

Pflege gut

Verlegung gut

Holzpflaster ist ein Fußbodenbelag, der aus senkrecht zur Faserrichtung geschnittenen Holzklötzen besteht. Das Holzpflaster wird aus scharfkantigen, nicht imprägnierten Holzklötzen, hergestellt. Anders als herkömmliche Holzdielen oder Parkett wird das Holz hierbei so verarbeitet, dass die Schnittfläche das Stirnholz (auch Hirnholz) zeigt – also die Fläche, auf der die Jahresringe sichtbar sind. Diese traditionelle Verlegeart wird seit Jahrhunderten genutzt, insbesondere im Industriebau, und erlebt im modernen Hausbau ein stilvolles Comeback.

Das Besondere im Gegensatz zum Parkett ist, daß das Holzpflaster so zu einer gepflasterten Fläche verlegt wird, dass eine Hirnholz- (Stirnholz-) oberfläche als Lauffläche dient. Hierdurch wird der Fußboden besonders strapazierfähig und belastbar.

Einsatzmöglichkeiten von Holzpflaster im Hausbau

Holzpflaster eignet sich für eine Vielzahl von Einsatzbereichen – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bau:

Wohnbereiche: Wohnzimmer, Esszimmer oder offene Küchen profitieren von der robusten und warmen Ausstrahlung.

Treppenhäuser und Flure: Hohe Strapazierfähigkeit macht es ideal für stark frequentierte Bereiche.

Keller & Werkstätten: In rustikalerer Ausführung bietet es auch in funktionalen Bereichen Vorteile.

Loftwohnungen und Altbausanierungen: Holzpflaster verleiht charakterstarken Räumen noch mehr Individualität.

Arten von Holzpflaster

a) Hirnholz / Stirnholz (klassisches Holzpflaster)

Das für das Holzpflaster verwendete Hirnholz (Stirnholz) ist geschnittenes Holz, das entsteht, wenn man Holz quer zur Faser durchschneidet. Durch diesen Schnitt sind die Jahresringe erkennbar. Da die Kapillaren des Holzes durchtrennt sind, kann die Feuchtigkeit leichter in das Hirnholz (Stirnholz) eindringen. Das Holz nimmt dadurch sehr viel Nässe in sich auf und quillt stark. Diese Bauweise ist extrem druckfest und langlebig.

Typische Holzarten:

Eiche

Kiefer

Lärche

Buche

Robinie

Maße

Je nach Anwendung variieren die Formate. Üblich sind rechteckige oder quadratische Klötze mit Kantenlängen zwischen 4–10 cm und Höhen bis 8 cm. Die Klötze für das Holzpflaster werden beim Hausbau in verschiedenen Größen benutzt. Die gängigsten Abmessungen der Klötze in mm sind:

Höhe = 22, 25, 30, 40, 50, 60, 80

Breite = 40 - 80

Länge = 40 – 120

Positives Brandverhalten

Die Vorteile des Holzpflasters als Fußboden liegen auch in seinen technischen Fähigkeiten begründet. Das Brandverhalten ist als sehr gut zu bezeichnen. Da das einzelne Klötzchen des Holzpflasters an fünf seiner sechs Flächenseiten luftdicht abgeschlossen ist, kann auf der sechsten Seite, der Oberflächen-Laufseite bei Feuereinwirkung lediglich eine geringe Verkohlung eintreten. Brandschäden beschränken sich deshalb auf eine leichte Verkohlung der Oberfläche mit geringer Tiefenwirkung.

b) Längsholzpflaster (seltener)

Hier liegt die Faserrichtung parallel zur Lauffläche – wie bei der klassischen Holzdiele. Diese Variante ist weicher und weniger verschleißfest, wird aber manchmal aus optischen Gründen gewählt.

Feuchtigkeitsproblematik von Holzpflaster

Wie bei allen Holzfußböden ist auch beim Holzpflaster eine möglichst gleichbleibende Luftfeuchtigkeit im Raum sehr wichtig. Eine konstante Raumtemperatur von 21° und eine Luftfeuchtigkeit von 55% muss geschaffen werden, um die äußerliche Form des Holzpflasters nicht zu verändern (z.B. durch Fugenbildung).

Vor- und Nachteile von Holzpflaster

a) Vorteile

- Hohe Druckfestigkeit

Ideal für stark belastete Bereiche – auch für Werkstätten oder Garagen geeignet.

- Nachhaltigkeit

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Bei richtiger Pflege ist Holzpflaster extrem langlebig.

- Unverwechselbare Optik

Die Stirnholzstruktur mit sichtbaren Jahresringen sorgt für ein lebendiges, einzigartiges Muster.

- Gute Schalldämmung

Durch die Masse des Materials wird Trittschall reduziert.

- Wärmespeichernd

Holzpflaster fühlt sich angenehm warm an und speichert Wärme effektiv.

- Reparaturfreundlich

Einzelne Klötze lassen sich bei Bedarf austauschen.

b) Nachteile

- Empfindlich gegenüber Feuchtigkeit

Ohne geeigneten Schutz kann Holzpflaster aufquellen oder reißen.

- Pflegeintensiv

Regelmäßiges Ölen oder Versiegeln ist notwendig.

- Ungeeignet für Fußbodenheizung (meist)

Die Dicke und Struktur erschweren die Wärmeleitung.

- Kosten

Hochwertiges Hirnholzpflaster ist teurer als klassisches Parkett.

- Wirtschaftlichkeit von Holzpflaster

Holzpflaster ist auch ein sehr wirtschaftlicher Fußboden. Auch hohe Beanspruchungen führen bei Holzpflaster nur zu geringen Verschleißerscheinungen. Die Anschaffungskosten sind im Zusammenhang mit der nahezu unbegrenzten Lebensdauer, den Möglichkeiten zur Energieeinsparung und dem Wohlbefinden des Nutzers zu sehen. Die verschleißabhängigen Folgekosten sind vergleichsweise gering. Beliebig große Teilflächen sind bei Bedarf auswechselbar.

Die Frage der Wirtschaftlichkeit muss sehr differenziert betrachtet werden. Die Anschaffungskosten sind je nach Holzart und Verarbeitung mittelmäßig bis sehr hoch. Die Lebensdauer ist ebenfalls sehr hoch, bei guter Pflege können 100 Jahre erreicht werden. Durchschnittlich liegt die Lebensdauer allerdings zwischen 20 und 40 Jahren. Betrachtet man die Wartungskosten, so ist eine moderate Belastung bei regelmäßiger Pflege zu erwarten, da aber selten ein Austausch des Holzpflasters erfolgen muss, entfallen Ersatzkosten. Der Einfluss auf den Wiederverkaufswert ist positiv, da dieser hochwertige Boden den Immobilienwert steigern kann. Fazit: Die höheren Erstkosten amortisieren sich langfristig durch geringe Wartungs- und Erneuerungskosten.

Optik & Designwirkung

Die Ästhetik von Holzpflaster ist einzigartig und hebt sich deutlich von Parkett, Laminat oder Bodenfliesen ab.

Designmerkmale

- Jahresringe & Maserung erzeugen ein lebendiges, organisches Muster.

- Farbvielfalt je nach Holzart – von hell (Ahorn) bis dunkel (Eiche geräuchert).

- Individuelle Optik – kein Boden gleicht dem anderen.

- Vintage-Charme oder moderne Klarheit, je nach Verlegeart (geordnet vs. wild gemischt).

Oberflächenbehandlung

Geölt: Natürlicher Look, gute Atmungsaktivität.

Lackiert: Robuster, aber weniger „echtes Holz“-Gefühl.

Gebürstet oder geschliffen: Optische Tiefe und Haptik betont.

Lohnt sich Holzpflaster beim Hausbau?

Wer einen hochwertigen, robusten und ästhetisch außergewöhnlichen Holzboden sucht, trifft mit Holzpflaster – insbesondere in Hirnholz-Ausführung – eine ausgezeichnete Wahl. Die Investition lohnt sich besonders für langlebige Baukonzepte, anspruchsvolle Innenarchitektur und nachhaltige Wohnlösungen.

Tipp: Achten Sie auf fachgerechte Verlegung und hochwertige Materialien – so profitieren Sie jahrzehntelang von einem Bodenbelag, der sowohl praktisch als auch stilvoll ist.

Holzpflaster und Industrieparkett

Holzpflaster wird oft auch als Industrieparkett bezeichnet – das liegt an seiner besonders robusten Bauweise und dem ursprünglichen Einsatzzweck.

Historischer Hintergrund

Industrieparkett (auch als "Hochkantlamellenparkett" bekannt) und Holzpflaster wurden ursprünglich für industrielle Anwendungen entwickelt – also für Werkstätten, Fabrikhallen, Lager oder andere stark beanspruchte Arbeitsbereiche.

Warum wird auch der Begriff "Industrieparkett" benutzt?

Extrem hohe Belastbarkeit: Sowohl Holzpflaster als auch Industrieparkett bestehen aus massiven Holzstücken, die hochkant oder stirnseitig verlegt werden. Dadurch halten sie hohen Punktlasten, Maschinen oder starkem Fußverkehr besser stand als herkömmliches Parkett.

Langlebigkeit & Reparaturfreundlichkeit: Beide Varianten lassen sich mehrfach abschleifen und sind dadurch über viele Jahrzehnte nutzbar – ideal für Produktionsumgebungen.

Wirtschaftlichkeit im Gewerbebau: Trotz höherer Materialdichte war Industrieparkett früher oft ein günstiger Weg, überschüssige oder abgeschnittene Holzstücke zu verwerten – daher auch der Beiname „Parkett aus Restholz“.

Zusammenfassung Industrieparkett / Holzpflaster

Der Begriff Industrieparkett für Holzpflaster ist historisch bedingt. Beide wurden für extrem beanspruchte Böden in Industrieanlagen entwickelt. Heute hat Holzpflaster – speziell in Hirnholz-Ausführung – auch im hochwertigen Wohnbau an Bedeutung gewonnen, bleibt aber aufgrund seiner Robustheit ein Erbe industrieller Bautradition.

Die Verwendung von Holzfußböden beim Hausbau ist ein Beitrag zum Schutz der Umwelt, denn Holz ist der einzige nachwachsende Rohstoff, dessen Produktion die Umwelt nicht belastet. Ganz im Gegenteil, in ihrer Wachstumsphase entziehen die Bäume der Atmosphäre eine beträchtliche Menge Kohlendioxyd. Gleichzeitig geben sie Sauerstoff ab. Ihr Holzfußboden sorgt also in seiner „Produktionszeit“ für eine Verringerung der Umweltbelastungen.

Holzfußböden verleihen Räumen Wärme, Natürlichkeit und zeitlose Eleganz. Von massiven Holzdielen über klassisches Parkett bis hin zu modernen Furnierböden und Holzpflaster: In diesem Ratgeber erfahren Sie alles über die verschiedenen Arten von Holzfußböden, ihre Einsatzmöglichkeiten, Haltbarkeit und worauf Sie bei Feuchtigkeit besonders achten müssen.

Inhalt

Warum ein Holzfußboden?

Arten von Holzfußböden

Dielenboden

Parkett

Furnierboden

Holzpflaster

So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden

Pflegeanleitung

Nachhaltige Holzböden: Zertifikate & Herkunft

Holzdielen auf Fußbodenheizung

Kriterien für die Auswahl von Holzböden

Häufige Fragen

Warum ein Holzfußboden?

Ein Fußboden aus echtem Holz schafft ein unvergleichliches Wohngefühl: warm unter den Füßen, schalldämmend, atmungsaktiv – und ökologisch sinnvoll. Holz wirkt klimaregulierend und lässt sich über Jahrzehnte hinweg pflegen, aufarbeiten und anpassen.

Arten von Holzfußböden

Holzfußböden kann man nach ihrer Verwendung im Hausbau und nach ihrer Dicke in vier verschiedene Gruppen einteilen, in

die Dielenböden - Holzdielen (bis 20 mm dick),

das Parkett (2,5 – 3,6 mm dick),

den Furnierboden (0,6 mm dick) und

das Holzpflaster (bis 80 mm dick).

Dielenböden - Holzdielen

Material: Massivholz, meist 20–30 mm stark

Eigenschaften: Besonders langlebig, mehrfach abschleifbar

Optik: Rustikal bis elegant – natürliche Maserung sichtbar

Verlegung: Verschraubt oder verklebt auf Unterkonstruktion

Einsatz: Ideal für Wohnräume, Lofts, Altbau

Lebensdauer: 40 – 100 Jahre

Tipp: Lange Dielen vergrößern den Raum optisch.

Dielenböden gehören zu den beständigsten Fußbodenbelägen. Sie haben jedoch den Nachteil, dass durch natürliche Veränderungsprozesse kleine Unebenheiten, Risse und Spalten auftreten können. Darin kann sich Schmutz ansammeln. Dieser Schmutz ist meist ohne großen Aufwand entfernbar, so daß man sagen kann, dass alle Holzböden relativ pflegeleicht und für Allergiker geeignet sind.

Dielenböden sind Holzfußböden, die sich nicht für Bad und WC (hier sind Keramikfliesen die bessere Lösung) eignen, dort sollten sie nicht verlegt werden. Ansonsten kann man einen Holzfußboden überall beim Hausbau verwenden. Selbst die farbige Behandlung von Fußböden kann ohne Probleme erfolgen.

Parkett - Echtholzparkett

Parkett ist nicht gleich Parkett. In diesem Artikel vergleichen wir die wichtigsten Arten: Stabparkett, Mosaikparkett und Industrieparkett – mit Blick auf Optik, Haltbarkeit und Einsatzbereiche.

Stabparkett

Einzelne Holzstäbe, z. B. im Fischgrät- oder Schiffsbodenmuster

Massiv oder mehrschichtig verfügbar

Mehrfach abschleifbar, ideal für Wohnbereiche

Mosaikparkett

Kleine Stäbe, auf Netzen vormontiert

Regelmäßiges Verlegemuster (Würfel, Leiter etc.)

Günstiger als Stabparkett, aber dennoch langlebig

Industrieparkett (Holzpflaster)

Hochkant gestellte Holzlamellen

Sehr robust, unempfindlich gegen Druckstellen

Eignet sich für stark frequentierte Räume und Lofts

Material: Echtholz – in massiver oder mehrschichtiger Form

Typen:

Massivparkett: z. B. Stabparkett, Mosaikparkett

Mehrschichtparkett (Fertigparkett): Trägerschicht + Nutzschicht

Verlegung: Schwimmend, verklebt oder genagelt

Oberflächen: Geölt, lackiert oder roh

Vorteil: Vielfältige Muster wie Fischgrät, Würfel oder englischer Verband möglich.

Furnierboden

Material: Dünne Edelholzschicht (<1 mm) auf Trägerplatte

Eigenschaften: Preisgünstig, formstabil, einfache Verlegung

Grenzen: Nicht abschleifbar, geringere Lebensdauer

Optik: Echte Holzoberfläche, aber mit Limit in der Strapazierfähigkeit

Lebensdauer: 10 – 20 Jahre

Ideal für Mietwohnungen oder Budgetprojekte.

Holzpflaster (Industrieparkett)

Material: Hochkant gestellte Holzstäbe (meist Eiche, Buche)

Einsatz: Früher in Werkstätten, heute auch im Wohnbereich

Eigenschaften: Extrem robust, industrieller Look

Verlegung: Vollflächig verklebt, anschließend geschliffen & versiegelt

Design: Lebendig, unregelmäßig – urbaner Charakter

Lebensdauer: 30- 70 Jahre

Empfohlen für stark frequentierte Bereiche (z. B. Eingänge, Lofts, öffentliche Gebäude).

So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden bei Holzfußböden

Obwohl jeder Holzfußboden seine besonderen Vor- und Nachteile hat, gibt es auch eine Gemeinsamkeit für alle Holzfußböden: das Holz arbeitet, es bewegt sich, es ändert sein Volumen durch die Feuchtigkeitsschwankungen des jeweiligen Raumes. Die Hersteller von Holzfußböden haben sich durch vorbeugende Maßnahmen bei der Herstellung der Holzfußböden auf diesen Nachteil eingestellt, man muss jedoch dafür auch die Verlegeanweisungen der Hersteller strengstens beachten.

Grundsätzlich muss das Material für den Holzfußboden mindestens zwei bis drei Tage in dem Raum untergebracht werden, in dem der Holzfußboden auch verlegt wird. Bei der Verlegung selbst sollten Sie darauf achten, den Holzfußboden möglichst schwimmend zu verlegen und zu allen Wänden eine Dehnungsfuge von 10 – 15 mm zu belassen.

Ideale Bedingungen für den Holzfußboden sind gegeben, wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Haus zwischen 50 und 60 % beträgt. Feuchtigkeit ist der größte Feind von Holzfußböden. Mit diesen Tipps schützen Sie Ihr Parkett, Ihre Dielen oder Ihren Furnierboden dauerhaft.

Wichtige Grundregeln:

Luftfeuchtigkeit im Raum zwischen 45 und 60 % halten

Auf stehende Nässe sofort reagieren

Keine feuchten Putzlappen oder Blumentopfuntersetzer auf dem Boden

Tipps für einzelne Räume

Bad: Nur mit geeigneten Holzarten und guter Belüftung

Küche: Geölte, wasserabweisende Oberflächen bevorzugen

Keller: Nicht empfohlen, außer bei kontrolliertem Raumklima

Holz ist hygroskopisch – es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Falscher Umgang kann zu Verformungen, Fugen oder Schimmel führen.

Typische Probleme

Quellen & Schwinden: Besonders bei Massivdielen

Fugenbildung im Winter: Durch trockene Heizungsluft

Verformung bei zu hoher Luftfeuchte

Lösungen & Vorbeugung

Raumklima konstant halten: Ideal: 45–60 % Luftfeuchte, 18–22 °C

Luftbefeuchter im Winter nutzen

Keine stehende Nässe (z. B. im Bad!)

Nur geeignete Holzarten für Feuchträume wählen (z. B. Teak, Eiche)

Professionelle Verlegung mit Dehnungsfugen

Pflegeanleitung: Geölt oder Lackiert

Pflege-Tipps

Trockene Reinigung mit weichen Besen oder Staubsauger

Feucht wischen nur mit nebelfeuchtem Tuch

Spezielle Holzbodenseifen oder Pflegeöle verwenden

Möbelgleiter gegen Kratzer nutzen

Regelmäßige Auffrischung von Öl- oder Lackschichten

Ob Ihr Holzboden geölt oder lackiert ist, macht einen großen Unterschied in der Pflege. Hier erfahren Sie, wie Sie beide Oberflächen optimal behandeln.

Geölte Holzböden

Vorteil: Natürlich, atmungsaktiv, punktuell ausbesserbar

Reinigung: Staubsaugen, nebelfeucht wischen mit Holzbodenseife

Pflege: Regelmäßig mit Pflegeöl behandeln

Lackierte Holzböden

Vorteil: Widerstandsfähig gegen Schmutz, einfacher zu reinigen

Reinigung: Staubsaugen, nebelfeucht mit speziellem Reiniger

Pflege: Versiegelung auffrischen, bei Bedarf abschleifen

Nachhaltige Holzböden: Zertifikate & Herkunft

In ihrer Wachstumsphase entziehen die Bäume der Atmosphäre eine beträchtliche Menge Kohlendioxyd. Gleichzeitig geben sie Sauerstoff ab. Ihr Holzfußboden sorgt also in seiner „Produktionszeit“ für eine Verringerung der Umweltbelastungen.

Die europäischen Wälder werden nachhaltig bewirtschaftet, was bedeutet, daß jährlich nicht mehr Holz, auch für Holzfußböden, geschlagen wird, als wieder nachwächst. Die Holzvorräte in Europa sind daher in den letzten Jahrzehnten gewachsen und auch die Waldfläche hat sich deutlich vergrößert.

Egal, ob es sich um edles Echtholzparkett oder preiswerte Hobeldielen handelt, Holzböden vermitteln immer eine warme, gediegene Atmosphäre. Holz ist ein Naturprodukt, ein Holzfußboden verfügt daher auch über alle Vorzüge, die Naturprodukte aufweisen können.

Ein Holzfußboden kann nachhaltig und umweltbewusst sein – wenn Sie auf Herkunft und Zertifikate achten. So kaufen Sie Holz mit gutem Gewissen.

Zertifikate:

FSC: Nachhaltige Forstwirtschaft

PEFC: Umwelt- und Sozialstandards

Blauer Engel: Emissionsarmer Bodenbelag

Tipp:

Achten Sie auf heimische Hölzer wie Eiche, Buche oder Esche – kurze Transportwege, bekannte Qualität.

Dielen auf Fußbodenheizung verlegen: Worauf achten?

Ein Dielenboden mit Fußbodenheizung ist kein Widerspruch. Die richtige Holzauswahl und Verlegetechnik sind entscheidend.

Geeignete Hölzer

Eiche, Nussbaum, Teak: formstabil bei Temperaturwechsel

Nicht geeignet

Ahorn, Buche: starkes Quell- und Schwindverhalten

Wichtige Punkte

Max. Dielenstärke: ca. 15 mm

Geringer Wärmedurchlasswiderstand (R≤0,15 m²K/W)

Vollflächige Verklebung bevorzugt

Keine "shock heating" (Temperatur langsam steigern)

Kriterien für die Auswahl von Holzböden

Beanspruchung: Wohnzimmer vs. Küche vs. Kinderzimmer

Holzart: Eiche (robust), Buche (elastisch), Ahorn (hell), Nussbaum (edel)

Farbton: Raumgröße & Lichtverhältnisse berücksichtigen

Oberfläche: Geölt = natürlich, atmungsaktiv | Lackiert = pflegeleicht, abriebfest

Verlegeart: Schwimmend = einfacher Austausch | Verklebt = langlebiger

Häufige Fragen

Kann man Holzfußböden im Bad oder in der Küche verwenden?

Mit Einschränkungen: Ja. Geölte Eiche, Teak oder Bambus Boden eignen sich bei guter Pflege und Lüftung auch für Feuchträume – besonders bei vollflächiger Verklebung und versiegelter Oberfläche.

Was ist der Unterschied zwischen Parkett und Laminat?

Parkett hat eine echte Holzoberfläche – Laminat ist eine Dekorschicht. Parkett ist nachhaltiger und langlebiger, Laminat günstiger.

Kann man Fußbodenheizung mit Holz kombinieren?

Ja – besonders mit Mehrschichtparkett oder dünnen Dielen. Wichtig: Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung + geeigneter Kleber.

Was tun bei Kratzern oder Dellen?

Geölte Böden lassen sich partiell reparieren. Bei lackierten Böden ist oft Abschleifen nötig.

Ein Holzfußboden ist mehr als nur ein Bodenbelag – er ist ein Stück Natur im Wohnraum. Ob edle Dielen, klassisches Parkett oder robuster Holzpflasterboden: Mit der richtigen Wahl und Pflege begleitet Sie Holz jahrzehntelang. Wichtig ist der bewusste Umgang mit Feuchtigkeit, die richtige Holzart für Ihre Wohnsituation – und ein gutes Raumklima.

Mit einem SisalTeppich oder einem Kokosteppich bringt man ein wenig Exotik in den Hausbau. Bei einer ökologischen Bauweise kann man jedoch an diesen Fußbodenbelägen nicht vorbeigehen.

Sisalteppiche sind für die Anwendung als Fußbodenbelag beim Hausbau gut geeignet, sie haben keinen Eigengeruch und sind daher relativ geruchsneutral. Aufgrund ihres normalen Wachstums in den Trockengebieten der oben genannten Länder ist bei der Aufzucht die Verwendung von Pestiziden zur Verhütung von Schimmel u.ä. nicht erforderlich. Damit sind Schadstoffbelastungen der Raumluft durch Rückstände von Pestiziden in einem Sisalteppichboden annähernd ausgeschlossen. Bei der Verlegung sollte man aber, um die Reinheit des Sisalteppichs nicht zu gefährden, nur schadstoffarmes oder schadstofffreies Klebematerial benutzen.

Sisal Teppichboden – Alles, was Sie wissen müssen

Was ist Sisal?

Sisal ist eine Naturfaser, die aus den Blättern der Agave sisalana gewonnen wird. Diese Faser ist bekannt für ihre außergewöhnliche Reißfestigkeit, ihre griffige Struktur und ihre natürliche Optik. Unbehandelter Sisal hat einen hellen, warmen Beigeton, der sich durch Färbung in eine Vielzahl von Nuancen verwandeln lässt. Die unterschiedlichen Webarten – von feinem Rips bis zu grobem Bouclé – verleihen dem Material sowohl in technischer als auch in gestalterischer Hinsicht große Vielseitigkeit.

Wie oben gesagt, ist Sisal eine Agavenart. Sie stammt aus den Trockengebieten im Hochland von Mexiko. Aus den Blättern der Sisal-Agave werden die Sisalfasern gewonnen. Dafür werden die untersten Blätter der Agave alle drei bis vier Jahre abgeschnitten. Die Blattgewebeteile werden entfernt und die übrig bleibenden Fasern werden gewaschen und getrocknet. Danach werden die Fasern zu Garnen der unterschiedlichsten Stärke versponnen, um sie für die Herstellung von Bodenbelägen zu verwenden.

Die Pflanze ist pflegeleicht, benötigt wenig Wasser und wächst in trockenen Regionen – ein Pluspunkt für ihre Nachhaltigkeit.

Sie wird häufig bereits in den Herstellungsländern gefärbt, versponnen und zu Sisalteppichen verarbeitet. Die Sisalfasern sind ca. 70-100 cm lang. Sie lassen sich durch ihre Länge sehr gut maschinell verspinnen und man erzielt damit eine hohe Reißfestigkeit.

Herkunft – Wo kommt Sisal her?

Die Agave sisalana stammt ursprünglich aus Mexiko, wird heute jedoch vor allem in Brasilien, Tansania, Kenia und China angebaut. Die Pflanze gedeiht in warmen, trockenen Regionen, benötigt nur wenig Wasser und ist äußerst genügsam. Ihre Robustheit macht sie zu einer wertvollen Kulturpflanze, die auch in Böden wächst, die für die Nahrungsmittelproduktion kaum geeignet sind. In vielen Anbauländern ist Sisal ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, da sowohl Anbau als auch Verarbeitung oft regional stattfinden.

Herstellung von Sisalfäden

Die Herstellung von Sisalfäden beginnt mit der Ernte der langen, fleischigen Blätter der Agave sisalana. Sobald die Blätter geschnitten sind, werden sie schnellstmöglich verarbeitet, um ein Austrocknen zu verhindern. In einem mechanischen Verfahren, dem sogenannten „Decorticating“, werden die Fasern aus dem Blattgewebe gelöst. Dabei werden die weichen Pflanzenbestandteile abgetrennt, bis nur die festen, robusten Fasern übrig bleiben.

Diese werden gründlich in Wasser gewaschen, um letzte Rückstände zu entfernen und eine gleichmäßige Qualität zu gewährleisten. Anschließend trocknet man die Fasern meist in der Sonne, was nicht nur Energie spart, sondern auch die natürliche Festigkeit und den Glanz bewahrt.

Nach dem Trocknen werden die Fasern gebürstet und gekämmt, um sie zu glätten und nach Qualität zu sortieren. Erst dann beginnt das Verspinnen zu Garn, das entweder in seinem natürlichen, hellen Farbton belassen oder mit umweltfreundlichen Farbstoffen eingefärbt wird. Dieses fertige Garn ist die Grundlage für alle weiteren Produkte aus Sisal, einschließlich Teppichböden.

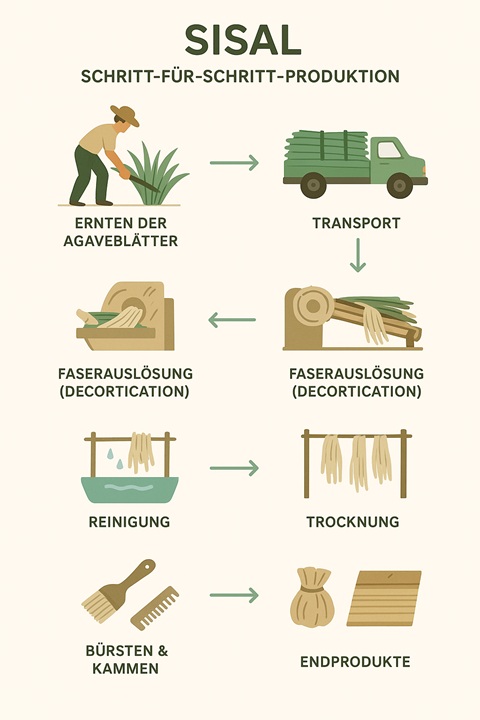

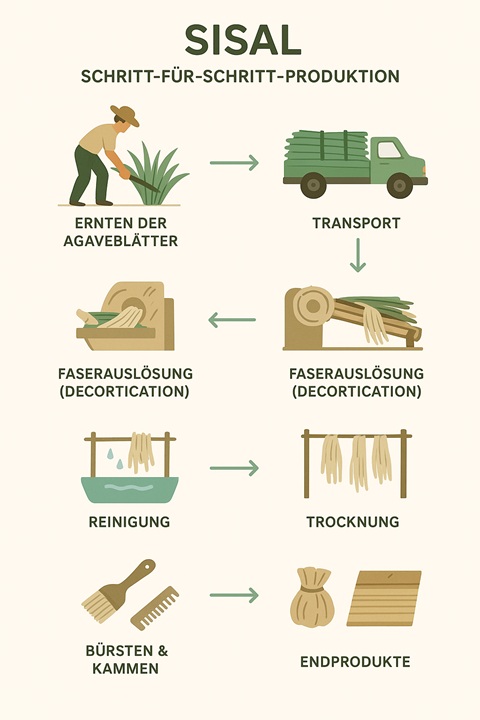

Schritt-für-Schritt-Produktion

1. Ernte der Agaveblätter – Schneiden der reifen Blätter von der Agave.

2. Transport – Blätter werden zur Verarbeitung gebracht.

3. Fasergewinnung (Decorticating) – Maschinelles Herauslösen der Fasern. Vom Blattfleisch.

4. Reinigung – Entfernen von Pflanzenresten im Wasserbad.

5. Trocknung – Fasern werden in der Sonne getrocknet. Sonnengetrocknet für natürliche Festigkeit.

6. Bürsten & Kämmen – Glättung und Sortierung um lange, saubere Fasern zu erhalten.

7. Verspinnen – Fertige Garne entstehen, gefärbt oder naturbelassen.

8. Bündelung & Verpackung – für den Export oder die Weiterverarbeitung.

9. Endprodukte – z. B. Seile, Teppiche, Bürsten.

Verarbeitung von Sisal

Das fertige Sisalgarn wird zu robusten, flachen Geweben verarbeitet, die eine hohe Belastbarkeit aufweisen. Dabei kommen verschiedene Webtechniken zum Einsatz, die nicht nur die Optik, sondern auch die Haptik beeinflussen. Um dem Teppichboden Formstabilität zu verleihen, versieht man ihn häufig mit einem Rücken aus Jute oder Naturlatex. Je nach gewünschtem Stil kann der Teppich in seinem natürlichen Farbton bleiben oder mit Farben gestaltet werden, die das Material zusätzlich hervorheben.

Die Sisalfaser hat im Rohzustand eine fast weiße Farbe. Durch Einfärbungen mit Naturfarben werden die allseits bekannten bunten Sisalteppiche und Sisalböden hergestellt. Die Farbpalette reicht vom natürlichen Beige bis zu kräftigen Tönen.

Sisal als Fußbodenbelag

Als Fußbodenbelag vereint Sisal Natürlichkeit und Widerstandsfähigkeit in beeindruckender Weise. Die gewebte Struktur verleiht Räumen eine warme, organische Ausstrahlung, die sowohl in moderne als auch in klassische Einrichtungskonzepte passt. Durch seine enorme Strapazierfähigkeit ist Sisal prädestiniert für stark frequentierte Bereiche wie Flure, Treppenhäuser oder Büros. Die Faser ist von Natur aus antistatisch, wodurch sie weniger Staub anzieht und zu einem sauberen, gesunden Raumklima beiträgt.

Eine weitere positive Eigenschaft ist die Fähigkeit von Sisal, Feuchtigkeit aus der Raumluft aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben, was das Raumklima auf natürliche Weise reguliert. Allerdings sollte Sisal nicht in feuchten Räumen wie Badezimmern oder Küchen verlegt werden, da die Fasern bei starker Nässe aufquellen oder sich verfärben können. Auch Flecken können eine Herausforderung darstellen, da Flüssigkeiten schnell tief in die Faser eindringen. Wer jedoch bereit ist, den Belag entsprechend zu pflegen, erhält mit Sisal einen langlebigen, ästhetischen und umweltfreundlichen Bodenbelag, der das Wohnambiente aufwertet.

Sisalfasern sind hygroskopisch, d.h. je nach Raumfeuchtigkeit kann sich die Faser dehnen oder zusammenziehen. Man muß bei ihrer Verwendung als Fußboden im Hausbau auf diese Tatsache Rücksicht nehmen. Sisal schrumpft bei Feuchtigkeitsaufnahme. Aus diesem Grunde sollten Sisalteppiche vollflächig verklebt werden.

Vorteile

- Extrem strapazierfähig – ideal für stark genutzte Räume

- Antistatisch – weniger Staubbindung

- Feuchtigkeitsregulierend – unterstützt gesundes Raumklima

- Zeitloses Design – harmoniert mit vielen Einrichtungsstilen

Nachteile

- Nicht für feuchte Räume geeignet

- Fleckempfindlich bei Flüssigkeiten

- Kann für empfindliche Füße rau wirken

Ökologischer Aspektvon Sisalböden

Sisal ist ein ökologisch wertvoller Fußbodenbelag, da er aus einem nachwachsenden Rohstoff besteht, dessen Anbau nur geringe Mengen an Wasser, Düngemitteln oder Pestiziden erfordert. Die Produktion findet häufig in den Anbauländern selbst statt, was Transportwege verkürzt und die lokale Wirtschaft stärkt. Am Ende seiner Lebensdauer kann reiner Sisal – abhängig von der Rückenbeschichtung – biologisch abgebaut oder kompostiert werden. Damit ist Sisal nicht nur eine optisch ansprechende, sondern auch eine umweltbewusste Wahl.

Sisal ist also ein nachhaltiger Bodenbelag:

- Nachwachsender Rohstoff

- Kaum Einsatz von Pestiziden/Düngern

- Biologisch abbaubar (abhängig von Beschichtung)

- Produktion oft regional in Anbauländern

Pflege und Reinigung von Sisal Teppichboden

Um einen Sisal Teppichboden in gutem Zustand zu halten, empfiehlt sich regelmäßiges Staubsaugen, um Schmutz und Staub zu entfernen. Flecken sollten sofort mit einem saugfähigen Tuch trocken aufgenommen werden, ohne zu reiben. Nassreinigungsverfahren sind nicht geeignet, da sie die Faserstruktur schädigen können. Schmutzfangmatten vor Eingangsbereichen helfen, groben Schmutz und Feuchtigkeit bereits vor dem Betreten abzufangen.

Täglich saugen – entfernt Staub und Schmutz

Flecken sofort trocken tupfen, nicht reiben

Keine nassen Reinigungsmethoden verwenden

Tipp: Ein Schmutzfangläufer vor der Tür verlängert die Lebensdauer.

Die Vorteile für einen Sisalboden kann man so zusammenfassen:

Er ist antistatisch, feuchtigkeitsbeständig, verschleißfest, leicht zu reinigen, vielseitig verwendbar, immun gegen Mottenfraß, in der Regel frei von Schadstoffen, er eignet sich für Räume mit Fußbodenheizung, er ist rollstuhlgeeignet und außerordentlich widerstandsfähig. Er hat also alle Vorzüge eines modernen ökologischen Hausbaus. Ein Sisal Teppichboden ist die ideale Wahl für alle, die Natürlichkeit, Robustheit und Nachhaltigkeit schätzen. Er kombiniert ein zeitloses Design mit einer langen Lebensdauer und trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Bei richtiger Pflege wird er über viele Jahre hinweg ein stilvoller und funktionaler Bestandteil des Wohn- oder Arbeitsbereichs bleiben.

Mit der richtigen Pflege begleitet Sie der Sisal Teppicboden viele Jahre – stilvoll und umweltfreundlich.

Quelle: Tipps24-Netzwerk - HR

Foto: Pixabay / CCO Public Domain / Josch13